個人の成功から社会的貢献へ—成熟のステージ

「自分の経験や知識が、誰かの人生を変えるきっかけになるとしたら…」

「自分が苦労して見つけた道を、同じ境遇の人たちに示すことができたら…」

「個人の成功を超えて、社会に新たな価値を生み出すには…」

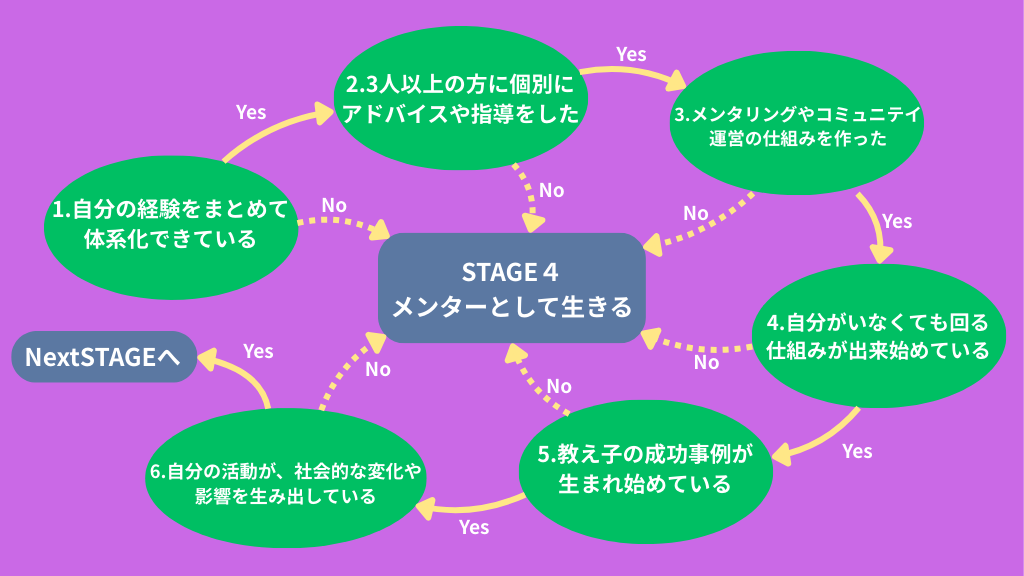

ステージ3でマネタイズに成功し、自分の価値提供と収入の基盤を築いた方にとって、次に訪れるのは「メンター」としての成熟段階です。これまでの経験や知恵を体系化し、同じ道を歩もうとする人々を導く役割を担うフェーズです。

多くの方がこのステージ4を「理想」と考えながらも、「自分にはまだ早い」「もっと成功してから」と先送りにしがちです。しかし、メンターになるために必要なのは「完璧な成功」ではなく、「実体験から得た本物の知恵」なのです。

卒サラという人生の転機に直面し、試行錯誤しながら自分の道を切り拓いてきたあなたの経験こそ、同じ境遇にある人々にとっての貴重な道標となります。

なぜメンターとしての役割が重要なのか?

メンターとして活動することには、卒サラ後の人生において3つの深い意義があります。

- 個人の経験が社会的価値に昇華する

あなたの個人的な経験や気づきは、共有されることで社会的な価値へと変わります。一人の成功で終わらせるのではなく、その経験を多くの人と分かち合うことで、社会全体に貢献できるのです。 - 教えることで自らも深く学ぶ

「教えることは学ぶことの2倍の学び」と言われます。自分の経験を体系化し、人に伝えるプロセスで、自分自身の理解も深まり、新たな気づきが生まれます。 - 最も深い充実感を得られる

他者の成長や成功に貢献することで得られる充実感は、個人的な成功よりもさらに深いものです。誰かの人生の転機に立ち会い、その道のりを支援することは、最も意義のある経験となります。

それでは、ステージ4のチェックポイントに沿って、メンターとしての歩みを見ていきましょう。

1. 自分の経験をまとめて体系化できている

メンターとして価値を提供するには、まず自分の経験や知恵を「体系化」する必要があります。断片的な知識や経験を、相手にとって理解しやすい形に整理することが重要です。

実践ステップ:

まずは自分の卒サラ経験を振り返り、以下のような視点で整理してみましょう:

- どのようなきっかけで卒サラを決意したか

- どのような困難に直面し、どう乗り越えたか

- 重要な転機となった出来事や気づき

- 特に役立った知識やスキル、マインドセット

- 今から考えれば避けられたミスや回り道

これらを時系列で整理したり、テーマ別にまとめたりすることで、自分の経験が「誰かに伝えられる形」になっていきます。

この体系化は、ブログ記事シリーズ、電子書籍、オンラインコースなど、様々な形で表現できます。大切なのは、単なる「成功談」ではなく、具体的なプロセスや気づきを含めることです。

2. 3人以上の方に個別にアドバイスや指導を行った

メンターとしての第一歩は、少数の方への個別指導から始まります。3人という数字は少ないようでいて、一人ひとりに真摯に向き合うことで得られる学びは計り知れません。

実践ステップ:

個別指導を始めるには、以下のようなアプローチが考えられます:

- ブログやSNSの読者から相談を受け付ける

- 少人数制のコーチングやメンタリングプログラムを提供する

- 地域のコミュニティや業界団体で相談役を引き受ける

初めは無償でも構いません。大切なのは、一対一で向き合い、相手の状況や課題を深く理解した上でアドバイスする経験を積むことです。この経験が、後のより大きな活動の基盤となります。

また、3人それぞれの個性や状況の違いに対応することで、自分のアドバイスの普遍性や特殊性に気づくことができます。

3

3. メンタリングやコミュニティ運営の仕組みを作った

個別指導の経験を基に、より多くの人に価値を提供できる「仕組み」を作りましょう。一対一の関係を超えて、複数の人が学び合い、成長できる場を創ることが次のステップです。

実践ステップ:

仕組み作りには、以下のようなアプローチがあります:

- オンラインコミュニティやメンバーシップサイトの運営

- 定期的なワークショップやセミナーの開催

- メンター養成プログラムの提供

- 業界や地域のリーダーをつなぐネットワークの構築

重要なのは、単なる「知識提供」ではなく、参加者同士が学び合い、支え合える環境を作ることです。あなたが全ての質問に答える必要はなく、むしろ参加者同士の相互学習を促す「場づくり」に注力しましょう。

4. 自分がいなくても動く仕組みができ始めている

真のメンターの目標は、「自分がいなくても機能する仕組み」を作ることです。全てがあなた一人に依存する状態では、提供できる価値にも限界があります。

実践ステップ:

自走する仕組みを作るには、以下のような工夫が有効です:

- コミュニティ内でのリーダー育成

- 運営マニュアルや教材の整備

- 質問に対する回答集(FAQ)の作成

- メンバー同士のピアメンタリングの促進

例えば、コミュニティ内で積極的に貢献しているメンバーに運営の一部を任せたり、過去のメンティが新しいメンバーのメンターになる仕組みを作ったりすることで、あなた一人に依存しない持続可能な仕組みが生まれます。

5. メンティ(教え子)の成功事例が生まれ始めた

メンターとしての最大の喜びは、メンティの成功を目の当たりにすることです。自分のアドバイスや支援が、誰かの人生を前向きに変えた—この経験こそが、最も深い充実感をもたらします。

実践ステップ:

メンティの成功を促すためには、以下のようなサポートが効果的です:

- 明確かつ現実的な目標設定のサポート

- 定期的な進捗確認と励まし

- 必要な時に適切なリソースを提供する

- 成功体験を共有できる場の提供

メンティの成功事例は、あなたのメンターとしての信頼性を高めるだけでなく、他のメンティにとっての希望にもなります。成功事例を丁寧に記録し、許可を得た上で共有することで、更に多くの人の励みになるでしょう。

6. 自分の活動が社会的な変化や影響を生み出し始めている

ステージ4の最終的なゴールは、自分の活動が個人の成功を超えて、社会的な変化や影響を生み出すことです。それは必ずしも大きな変革である必要はなく、一つのコミュニティや業界内での小さな変化から始まるものです。

実践ステップ:

社会的影響を広げるためには、以下のようなアプローチが考えられます:

- 自分の専門領域における新しい視点や方法論の提唱

- 既存の常識や慣習に対する建設的な問いかけ

- 業界や地域のリーダーとの協働

- 次世代リーダーの育成

例えば、「卒サラ後の生き方」という一つのテーマに取り組むことで、日本社会の「引退後の人生観」に新たな視点をもたらすことができるかもしれません。あなたの活動が、社会の小さな歯車を少しずつ動かしていく—そんな変化に気づいた時、真のメンターとしての歩みが始まるのです。

メンターとして直面する課題と乗り越え方

ステージ4では、多くの方が次のような課題に直面します。

「インポスター症候群」の課題

「自分はまだメンターとして不十分ではないか」「もっと成功してからでないと教える資格はない」という思いに悩まされることがあります。しかし、完璧なメンターはいません。大切なのは、自分の経験と限界を正直に伝えながら、相手と共に学び成長する姿勢です。

「境界線」の課題

メンティとの関係性で適切な境界線を保つことが難しいと感じる方も多いでしょう。過度に依存される関係や、逆に過度に関与してしまう関係は、双方の成長を妨げます。「支援はするが、決断は本人がする」というスタンスを明確にしておくことが重要です。

「進化と更新」の課題

メンターとしての知識や方法論も、常に更新が必要です。かつての成功体験が、今の時代に必ずしも通用するとは限りません。常に学び続け、自分の教えを柔軟に進化させる姿勢が不可欠です。

STAGE4のゴール:

知恵の循環を創り、社会に新たな価値を生み出す

ステージ4の本質的なゴールは、「知恵の循環」を生み出すことです。あなたがサラリーマン時代に培った経験と、卒サラ後に獲得した自由な発想を融合させた知恵は、同じ道を歩もうとする人々にとっての貴重な光となります。

そして、その光に導かれて成長した人々が、また次の世代を照らす—この知恵の循環こそが、社会に新たな価値を生み出す源泉となるのです。

私がサポートしてきた卒サラ者の中には、30年間の製造業での経験を活かし、中小企業の技術者育成塾を主宰している方がいます。また、金融機関でのキャリアを基に、起業家向けの資金調達スクールを運営し、多くのスタートアップを支援している方も。彼らは単なる「講師」ではなく、受講生一人ひとりの人生に寄り添い、その成長を見守る「メンター」となっています。

彼らに共通するのは、「自分の成功」よりも「誰かの成長に貢献すること」に喜びを見出している点です。そして、その姿勢こそが、結果的に彼ら自身の人生をより豊かで充実したものにしているのです。

ステージ4は、卒サラ後の人生の集大成とも言える段階です。ここまでの道のりは決して容易ではなかったかもしれませんが、その一つひとつの経験が、メンターとしてのあなたの糧となります。

さあ、あなたの経験と知恵を、次の世代へと受け継いでいきましょう。それは単なる「教える」という行為を超えて、社会に新たな価値を創造する壮大な旅です。